【よくわかる!加温加湿器入門 part32】水の沸点は100℃。水温が100℃にならないのに、水蒸気って発生するの?

最近、水蒸気の発生について、今まで説明してきたことが正しかったのか?と悩みつつ、色々と考えてみました。

カレーを作っている時に、強火でカレーを煮込む時と弱火で煮込む時では、弱火の方が湯気が多く出るということを目にします。水をヤカンで沸かしていると、水が沸騰して100℃になると、お湯がボコボコして水蒸気が発生します。 これは、水の沸点が100℃であるからということは皆さん良く知っていることですね。なぜ、カレーがボコボコと沸騰してない弱火の方が湯気が出るのでしょうか。お相撲さんが、冬の朝に稽古をしていると、体から湯気が出たりします。

体温は37℃ですから、この時の皮膚温は37℃以下です。体から湯気の元は、汗になります。

私たちも、皮膚から水分が奪われており、これは不感蒸泄の一つになりますが、運動をしていなくても水分は奪われますし、湯気が出ることはありません。なぜ、お相撲さんの体から湯気が出るのかというと、激しい稽古によって多量の汗をかきます。湯気が出やすいのは冬の朝と先ほど書きましたが、お相撲さんとを取り囲んでいる空気の温度は、体から噴き出した汗よりも冷たい温度であり、冷たい空気によって汗が冷やされて、水蒸気である湯気が発生するのです。

熱い日に、扇子で仰ぐと涼しく感じますが、扇子から冷たい空気が発生しているわけではありません。空気が動くことで、対流が起こります。体に対流によって発生した動きのある空気が当たると、涼しく感じやすくなります。体に空気が当たることによって皮膚から出た汗が気化します。その気化する時に発生するのが気化熱で、汗は水蒸気化され、皮膚が冷やされることによって涼しいと感じるわけです。

水が100℃にならないのに、水蒸気が発生する要素としては、鍋に入ったカレーの上の部分(空気が触れる部分)にカレーより低い温度の空気が触れることと、皮膚に対流が起きている空気の流れがあること、この2つになります。

加温加湿器の説明で、「加温加湿チャンバーの水がヒーターによって温められ、水蒸気が発生し、この水蒸気が人工呼吸器の吸気ガスを加温加湿している」と今までに何度も説明してきました。しかし、この説明は間違っているのではとずっと考えていたことが、やっぱり間違っていたんだと理解できてきました。

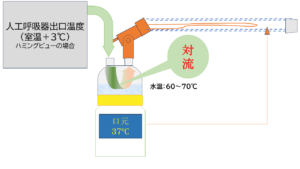

人工呼吸器の吸気ガスを温めるために加温加湿器が使用され、加温加湿チャンバーに入った水を温めることによって吸気ガスは加温・加湿されます。しかし、加温加湿チャンバーの水温は60℃~70℃程度と説明してきました。この温度では水は沸点に達しないため沸騰せず、水蒸気は発生しないことになります。

加温加湿器の水面を通過するのは、加温加湿チャンバーの表面温度より低いという条件が必要です。加温加湿器の表面温度より吸気ガスの温度が高ければ、吸気ガスが加温加湿されるのではなく、加温加湿チャンバーの水を温めるという現象が発生します。ここで熱交換が起こるので、乾燥した吸気ガスが水分を取り込み相対湿度・是帯湿度が上がるとは思いますが、効果的に吸気ガスを加温・加湿することはできません。

HFOが行える人工呼吸器において、加温・加湿効率が悪いということがあり、この対策について学会で発表されています。HFOを行うことができる、ある人工呼吸器(ピストン式ではありません)から送気される吸気ガスの温度が高温であるということが分かりました。

暖かい空気が加温加湿チャンバーの水面を通過しても、十分に水蒸気を取り込むことが出来ず、不十分な加温・加湿となり、吸気ガスの温度は高いものの相対湿度・絶対湿度が低くなり、患者さんの分泌物が硬化してしまうということでした。よって、人工呼吸器から送気される吸気ガスの温度が高い時は、この温度を下げないと適正な加温・加湿ができないということで、加温加湿チャンバーに入るまでの回路の長さを長くしたり、加温加湿チャンバーに入る吸気回路をアイスノン(冷却ジェル枕)で冷やすという方法が報告されました。

もう一つ、水が沸騰しなくても水蒸気が発生する要因は、「対流」です。空気に流れがあり、水面を空気が通過するということで、水面から水分を奪っていくのです。よって、水蒸気を取り込んでいるという説明は本来、正しくなく、水面を空気が触れることで、水分を奪っていくと説明するのが正しいのではと、最近、考えるようになりました。

鍋に入った暖かいカレーに、フーッっと息をかけると、湯気が立ちます。これは、息の温度の方がカレーの表面温度より低いことと、息による対流が起きたことによって、湯気(水蒸気)が発生したと考えるのが良いと思います。コップに入った水を部屋に置いておくと、いずれ、水分がなくなります。

- コップに入った水の表面が、空気に触れている。

- この空気の温度が水の温度より高い。

- 更に、空気に動きがある。

この3つの条件があれば100℃にならなくても、水は水蒸気化してコップの水が減っていくのです。

したがって、人工呼吸器用加温加湿器は、加温加湿器の水面を通過する吸気ガスの温度が、水面の温度より低いこと、そして、吸気ガスが通過すること(対流があること)の条件によって、効果的な加温・加湿が可能になるという事です。

どうして呼吸器回路内に結露が発生するのだろう?どうして呼吸器回路内に結露ができないのだろう?どうして分泌物が硬くなるのだろう?

などなど、人工呼吸器から送気される吸気ガスの温度や流量、吸気ガスが通過する呼吸器回路の太さ(流速の違い)、呼吸器回路の空気の流れ、室温、部屋の対流(エアコンや空調)、輻射熱(壁の温度)などの様々な影響を考えることで、今、患者さんに送気されている吸気ガスが適正なのかを判断することが出来るようになります。

吸気ガスがここで冷やされるから結露が発生し、絶対湿度が低下しているんだな、だから、患者さんの分泌物が硬くなるんだ。こんなことがイメージできる医療者が増えることを願っています。

人工呼吸器の吸気ガスを温めるために加温加湿器が使用され、加温加湿チャンバーに入った水を温めることによって吸気ガスは加温・加湿されます。しかし、加温加湿チャンバーの水温は60℃~70℃程度と説明してきました。この温度では水は沸点に達しないため沸騰せず、水蒸気は発生しないことになります。 加温加湿器の水面を通過するのは、加温加湿チャンバーの表面温度より低いという条件が必要です。

加温加湿器の表面温度より吸気ガスの温度が高ければ、吸気ガスが加温加湿されるのではなく、加温加湿チャンバーの水を温めるという現象が発生します。ここで熱交換が起こるので、乾燥した吸気ガスが水分を取り込み相対湿度・是帯湿度が上がるとは思いますが、効果的に吸気ガスを加温・加湿することはできません。

HFOが行える人工呼吸器において、加温・加湿効率が悪いということがあり、この対策について学会で発表されています。HFOを行うことができる、ある人工呼吸器(ピストン式ではありません)から送気される吸気ガスの温度が高温であるということが分かりました。

暖かい空気が加温加湿チャンバーの水面を通過しても、十分に水蒸気を取り込むことが出来ず、不十分な加温・加湿となり、吸気ガスの温度は高いものの相対湿度・絶対湿度が低くなり、患者さんの分泌物が硬化してしまうということでした。

よって、人工呼吸器から送気される吸気ガスの温度が高い時は、この温度を下げないと適正な加温・加湿ができないということで、加温加湿チャンバーに入るまでの回路の長さを長くしたり、加温加湿チャンバーに入る吸気回路をアイスノン(冷却ジェル枕)で冷やすという方法が報告されました。

もう一つ、水が沸騰しなくても水蒸気が発生する要因は、「対流」です。空気に流れがあり、水面を空気が通過するということで、水面から水分を奪っていくのです。よって、水蒸気を取り込んでいるという説明は本来、正しくなく、水面を空気が触れることで、水分を奪っていくと説明するのが正しいのではと、最近、考えるようになりました。

鍋に入った暖かいカレーに、フーッっと息をかけると、湯気が立ちます。これは、息の温度の方がカレーの表面温度より低いことと、息による対流が起きたことによって、湯気(水蒸気)が発生したと考えるのが良いと思います。コップに入った水を部屋に置いておくと、いずれ、水分がなくなります。

- コップに入った水の表面が、空気に触れている。

- この空気の温度が水の温度より高い。

- 更に、空気に動きがある。

この3つの条件があれば100℃にならなくても、水は水蒸気化してコップの水が減っていくのです。したがって、人工呼吸器用加温加湿器は、加温加湿器の水面を通過する吸気ガスの温度が、水面の温度より低いこと、そして、吸気ガスが通過すること(対流があること)の条件によって、効果的な加温・加湿が可能になるという事です。

どうして呼吸器回路内に結露が発生するのだろう?

どうして呼吸器回路内に結露ができないのだろう?

どうして分泌物が硬くなるのだろう?

などなど、人工呼吸器から送気される吸気ガスの温度や流量、吸気ガスが通過する呼吸器回路の太さ(流速の違い)、呼吸器回路の空気の流れ、室温、部屋の対流(エアコンや空調)、輻射熱(壁の温度)などの様々な影響を考えることで、今、患者さんに送気されている吸気ガスが適正なのかを判断することが出来るようになります。吸気ガスがここで冷やされるから結露が発生し、絶対湿度が低下しているんだな。だから、患者さんの分泌物が硬くなるんだ。

こんなことがイメージできる医療者が増えることを願っています。

~この記事の執筆者~

松井 晃

KIDS CE ADVISORY代表。臨床工学技士。

小児専門病院で40年間勤務し、出産から新生児医療、急性期治療、慢性期医療、在宅医療、ターミナル期すべての子供に関わり、子供達から“病院のお父さん”と呼ばれる臨床工学技士。

小児呼吸療法を中心としたセミナー講師や大学の講師などを務める。著書多数。