【よくわかる!加温加湿器入門 part22】 パスオーバー方式&デュアルサーボ方式加温加湿器の制御に影響する原因⑦

前回は、新生児の治療に使用される光線治療器や開放型保育器による輻射熱が加温加湿器に与える影響とその対処法について説明しました。

新生児繋がりで、今回は気管チューブからのリークによって分泌物を硬化させる原因と対策について説明します。加温加湿器の制御自体に影響を与えるものではありませんが、『加温加湿器の制御に影響する原因』の最終回として説明していきます。

人工呼吸管理において気管チューブを挿入して行う人工呼吸管理をIPPVと言います(気管切開の場合はTPPVになります)。

成人では気管チューブの先にカフと呼ばれる風船がついており、このカフを膨らませることによって、気管と気管チューブの隙間をなくし、人工呼吸器から送気される吸気ガスを漏れないようにします。カフを膨らませると、気管壁を圧迫し、気管の血流を悪くすることや、気管の浮腫を起こすことから、一定の圧力で管理する必要があります。

カフの圧力は、20cmH2O~30cmH2Oで管理することが推奨されています。この理由は、30cmH2Oを超えるカフ圧は気管粘膜の血流を阻害するといわれています。一方、20cmH2O以下の低圧では人工呼吸器関連肺炎(VAP)のリスクが高くなるという報告があるからです。

気管粘膜を阻害しない圧力が20cmH2O~30cmH2Oというのは、気管支動脈の血圧が30 cmH2Oと言われているからです。30cmH2Oとは、水を30㎝持ち上げる力です。ハイ、これは水柱圧の単位ですね。

???

私たちの血圧って、水柱圧の単位を使っていたでしょうか?私たちの血圧の単位は㎜Hgで、水銀柱圧で表しますよね。cmH2Oと㎜Hgって同じなの?いえいえ、全然違います。

20cmH2Oを水銀柱圧にすると、14mmHgになり、水銀を1.4cm持ち上げる力です。30cmH2Oを水銀柱圧にすると、22mmHgになり、水銀を2.2㎝持ち上げる力です。水銀は水より13倍重たいので、14mmHgは水を18.2㎝持ち上げる力、22mmHgは水を28.6㎝持ち上げる力のことで、水柱圧(cmH2O)でカフ圧を表した数値とほぼ同じになりますね。

と、ちょっと話がずれてしまいましたが、単位はとっても大事なので、意識して使い分けて下さい。 近年、圧力の国際単位はPa(パスカル)を使用するようになっていますので、さらに頭を悩ましてしまいますね。

20cmH2O以下にしてはいけないのは、気管とカフに隙間ができて、口腔内にある汚染された唾液などが気管チューブを介して肺に導かれると、肺炎を起こすことがあります。これを人工呼吸器関連肺炎:VAP(バップ)といい、唾液が肺に垂れ込まないようにすることでVAPを減らすことができるということです。

近年のカフは大容量カフとよばれ、カフの材質が薄くて柔らかく、大きく膨らむため、変形した気管(丸ではない)でも空気の漏れを防ぐことができます。また、カフの上に溜まる唾液を吸引することで(カフ上吸引)さらにVAPを低下させることができます。

しかし、新生児や小児では、カフを膨らますことにより、容易に気管の浮腫を起こすために、カフの無い気管チューブが使用されてきました。

元々細い気管が浮腫を起こすと、直径(半径でも良いけど)の4乗に反比例という計算式で、気道抵抗が上昇し、同様に呼吸仕事量も増加します。

直径の4乗に反比例とは、4㎜の気道が浮腫を起こし2㎜になってしまうと、2㎜の4乗(2×2×2×2)=16となり、16倍の気管抵抗が起こり、16倍の呼吸仕事量になるということです。これは、空気が層流に流れる場合であり、乱流の場合は5乗に反比例になるため32倍になります。気管は肺胞に達するまでに、23回も分岐しますので、空気の流れは乱流と考えた方が良いと筆者は考えています。

気道の細い小児や新生児であるほど、浮腫の影響が大きいことになります。よって、新生児や小児ではカフ無しの気管チューブが使用されてきました。

近年では、カフの付いた3㎜の気管チューブも販売され、PICUなどではカフ付きの気管チューブも使用されています。カフ無しの気管チューブを使用するということは、気管と気管チューブに隙間ができ、空気が漏れる、いわゆる気管リークが生じることになります。

リークが無ければ、患者の必要な吸気ガスを送気すれば良いですが、リークがある場合には、患者が必要とする吸気ガスを送気するためには、リーク分を多く送気する必要があります。

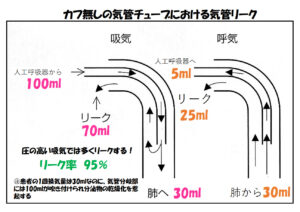

患児の1回換気量が30mlで、吸気時のリーク率が70%とすると、患児に送気される吸気ガスは100mlになります。この100mlは気管分岐部に吹き付けられます。(図1)

(図1)

せっかく、気管の浄化作用によって、分泌物を気管分岐部まで運んでも、この多量の吸気ガスによって、分泌物から水分を奪い、硬化させてしまい、分泌物を排出することが困難になります。

肺に分泌物が貯留すると、無気肺ができたり、肺コンプライアンスが低下したりと人工呼吸管理に影響し、人工呼吸管理の期間が延長するだけでなく、時に治療に繋がらないことにもなります。また、VAPの発生率を高めることにもなるかもしれません。

気管リークは、圧の高い吸気時に多くリークします。時に、100%リークと人工呼吸器に表示されていても(例えば、吸気時に70%漏れて、呼気時に30%漏れていて、呼気が人工呼吸器に戻ってこない)、SpO2もPaCO2も正常に保たれていることが多くあり、あまり問題視されないこともあります。

人工呼吸管理では分泌物の状態を良好に保ち、適切に分泌物が吸引できることが必要です。したがって、気管リークがある時ほど、十分な加温・加湿した吸気ガスが必要なのです。 加温加湿器の設定はとても重要になるということです。

以前も書きましたが、この様な気管リークがある患児では人工鼻は全く作用しませんので、人工鼻の使用は禁忌になります。

十分な排痰を促す必要のある重症な肺炎などでは、理想の吸気ガスと言われる、37℃・相対湿度:100%・絶対湿度:44㎎/Lより高い吸気ガスが必要になることがあります。 新型インフルエンザが流行し、粘液線で詰まった気道にある分泌物によって、HFOでもNO吸入療法でも改善できなかった患児に対して、加温加湿器を最大にして、吸気回路がジャバジャバになるほど可及的に加温・加湿したことによって気管分岐部のYの形をした分泌物が引けたと共に、患児が完治に導けたこともあります。

加温加湿器は、気道や肺胞を壊さないようにするための付属品的な扱いがされますが、しっかりと患児の治療に貢献できるとても大切な医療機器であることを知って頂きたいです。

しかし、加温加湿器にも限界があり、多量のリーク(リーク率100%と表示されている状況は、実際は100%ではなく無限大で計算できません)は、胸の上りが悪く換気不全になることや、分泌物の硬化を起こし、人工呼吸管理に支障を来します。

この様な場合には、気管リークを減らすために、気管チューブのサイズアップを行う必要があります。 状態の悪い患児の気管チューブの交換にはリスクを伴いますが、サイズアップしなければ、患児の状態が改善しない、もしくは更に悪化することになりますので、気管チューブのサイズアップを優先しなければならないと判断する必要があります。

PICUでは、カフ付きの気管チューブが使用されるようになりましたので、多量のリークを起こすことは少なくなったと考えられますが、NICUで管理される新生児では、気管リークの影響を考えながら、人工呼吸管理をする必要があり、加温加湿器の設定にもよりいっそう気をつけなければいけません。

可及的な加温加湿器の設定とは、口元温度を40℃で、吸気回路に多量の結露が貯留させるぐらいの加湿ができる性能を持つ必要があり、Hydraltis(ハイドラルティス)9500FM加温加湿器は、この設定に近づけられると考えられます。

次回もお楽しみに。

~この記事の執筆者~

松井 晃

KIDS CE ADVISORY代表。臨床工学技士。

小児専門病院で40年間勤務し、出産から新生児医療、急性期治療、慢性期医療、在宅医療、ターミナル期すべての子供に関わり、子供達から“病院のお父さん”と呼ばれる臨床工学技士。

小児呼吸療法を中心としたセミナー講師や大学の講師などを務める。著書多数。